Histoire et Patrimoine

Histoire et patrimoine : Quand l'histoire se retrouve dos au mur...

- Le 18/07/2012

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Pour rompre le silence et le vide de ces pages virtuelles qui se tournent au fil des jours, si vite sans même que je m'aperçoive des dates qui défilent sur le calendrier, laissant ainsi cet espace sans mots ni photos, voilà ce soir une petite étincelle rédactionnelle qui ravivera un peu la flamme de l'écriture parisienne et rallumant par là même, plus précisément, la flamme du souvenir .

Pour rompre le silence et le vide de ces pages virtuelles qui se tournent au fil des jours, si vite sans même que je m'aperçoive des dates qui défilent sur le calendrier, laissant ainsi cet espace sans mots ni photos, voilà ce soir une petite étincelle rédactionnelle qui ravivera un peu la flamme de l'écriture parisienne et rallumant par là même, plus précisément, la flamme du souvenir .Elles sont parfois, à une date précise qui n'appartiennent qu'à elles et qui fait leur raison d'être, accompagnées d'un petit bouquet de fleurs souvent aux couleurs de la patrie, ou bien seules, nues posées sur le murs qu'elles sont censés marquer. Je veux parler ici dans un accent qui je l'espère n'est pas trop mélancolique, de ces plaques qui jalonnent les rues de Paris (et pas que d'ailleurs !) et dont l'unique utilité est de commémorer un lieu, une date, ou tout simplement le passage d'un grand homme, qu'il soit, de lettre ou d'état, ou bien encore un fait historique, parfois tragique, lié à un fait d'arme ou de guerre, rappelant ainsi qu’ici et là le fantôme de l'Histoire est passé, à travers les vies de nos anciens et les évènements auxquels ils ont participé.

d'être, accompagnées d'un petit bouquet de fleurs souvent aux couleurs de la patrie, ou bien seules, nues posées sur le murs qu'elles sont censés marquer. Je veux parler ici dans un accent qui je l'espère n'est pas trop mélancolique, de ces plaques qui jalonnent les rues de Paris (et pas que d'ailleurs !) et dont l'unique utilité est de commémorer un lieu, une date, ou tout simplement le passage d'un grand homme, qu'il soit, de lettre ou d'état, ou bien encore un fait historique, parfois tragique, lié à un fait d'arme ou de guerre, rappelant ainsi qu’ici et là le fantôme de l'Histoire est passé, à travers les vies de nos anciens et les évènements auxquels ils ont participé.

commémore pas les faits comiques...), ils sont de la même façon discrètement rappelés à tous pour que ces tristes lignes, souvent sanglantes, de notre histoire ne s'échappent pas de notre mémoire et restent imprimées, quelque part dans notre esprit, nous permettant en quelques instants de nous souvenir que sans ces héros de notre histoire, la face de notre patrie serait sans doute un peu différente.

commémore pas les faits comiques...), ils sont de la même façon discrètement rappelés à tous pour que ces tristes lignes, souvent sanglantes, de notre histoire ne s'échappent pas de notre mémoire et restent imprimées, quelque part dans notre esprit, nous permettant en quelques instants de nous souvenir que sans ces héros de notre histoire, la face de notre patrie serait sans doute un peu différente. des faits plus ou moins marquants ; ou événements que le temps ne pourra pas (mais surtout ne doit pas) effacer. Elles nous indiquent encore et toujours que le travail de mémoire et d'instruction ne doit être occulté pour que chacun d'entre nous puisse se construire et se trouver à l'ombre du passé.

des faits plus ou moins marquants ; ou événements que le temps ne pourra pas (mais surtout ne doit pas) effacer. Elles nous indiquent encore et toujours que le travail de mémoire et d'instruction ne doit être occulté pour que chacun d'entre nous puisse se construire et se trouver à l'ombre du passé.Histoire et patrimoine : "La coquille, pass pour St Jacques de Compostelle"...

- Le 01/05/2012

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Il est des lieux qui par la magie d'un instant particulier, restent gravés dans votre mémoire. Je ne fais pas que des promenades en solitaire et c'est avec Désiré, euh, pardon, Arnaud.... que j'ai pu m'arrêter quelques instants dans le petit square de la Tour St Jacques. Le temps de lever les yeux vers le ciel bleu et la statue de l’apôtre qui coiffe la tour qui s'élève, élégante, au coeur de la capitale, et voici qu'une flèche vient ficher votre coeur beaucoup plus haut que les toits parisiens par dessus les nuages qui séparent l'idéal céleste des turpitudes terrestres....

Il est des lieux qui par la magie d'un instant particulier, restent gravés dans votre mémoire. Je ne fais pas que des promenades en solitaire et c'est avec Désiré, euh, pardon, Arnaud.... que j'ai pu m'arrêter quelques instants dans le petit square de la Tour St Jacques. Le temps de lever les yeux vers le ciel bleu et la statue de l’apôtre qui coiffe la tour qui s'élève, élégante, au coeur de la capitale, et voici qu'une flèche vient ficher votre coeur beaucoup plus haut que les toits parisiens par dessus les nuages qui séparent l'idéal céleste des turpitudes terrestres....

raconter...Située entre le fleuve et la rue de Rivoli, ceinte par un petit square, du haut de ses 58 mètres de haut et de ses quelques siècles, elle fait bien partie de ce que j'aime à appeler le Paris médiéval puisqu'elle constituait une partie de l'église Saint Jacques de la Boucherie, abritant une relique de St Jacques (et lieu de pélerinage prisé, puisque route de St Jacques de Compostelle). Pourquoi St Jacques de la Boucherie ? Tourt simplement par ce que ce lieu de culte était tout proche du quartier des bouchers et que c'est cette puissante confrérie qui finança sa construction.

raconter...Située entre le fleuve et la rue de Rivoli, ceinte par un petit square, du haut de ses 58 mètres de haut et de ses quelques siècles, elle fait bien partie de ce que j'aime à appeler le Paris médiéval puisqu'elle constituait une partie de l'église Saint Jacques de la Boucherie, abritant une relique de St Jacques (et lieu de pélerinage prisé, puisque route de St Jacques de Compostelle). Pourquoi St Jacques de la Boucherie ? Tourt simplement par ce que ce lieu de culte était tout proche du quartier des bouchers et que c'est cette puissante confrérie qui finança sa construction. Construite entre 1509 et 1523 sous le règne de Louis XII notre tour est donc le seul vestige de l'ensemble architectural qui fut mis bien à mal sous la vindicte populaire de 1793. Mais c'est au cours de la période des pharaoniques travaux entrepris par le Baron Haussmann qu'elle connait un profond remaniement, tout comme de nombreux sites historiques parisiens. En effet, en 1852, à l'occasion du percement de la rue de Rivoli, la rénovation de la tour est alors engagée, faisant intervenir notre ami Théodore Ballu, dont j'ai déjà parlé à propos du Beffroi de St Germain l'auxerrois mais aussi à propos de sa propre demeure qui surplombe du haut de la rue Blanche, l'oeuvre de sa vie, l'église de la Trinité.

Construite entre 1509 et 1523 sous le règne de Louis XII notre tour est donc le seul vestige de l'ensemble architectural qui fut mis bien à mal sous la vindicte populaire de 1793. Mais c'est au cours de la période des pharaoniques travaux entrepris par le Baron Haussmann qu'elle connait un profond remaniement, tout comme de nombreux sites historiques parisiens. En effet, en 1852, à l'occasion du percement de la rue de Rivoli, la rénovation de la tour est alors engagée, faisant intervenir notre ami Théodore Ballu, dont j'ai déjà parlé à propos du Beffroi de St Germain l'auxerrois mais aussi à propos de sa propre demeure qui surplombe du haut de la rue Blanche, l'oeuvre de sa vie, l'église de la Trinité. placés aux quatre points cardinaux : le taureau (St Luc), l'ange (St Mathieu), le lion (st Marc), et l'aigle (St Jean). Elles sont néanmoins bien postérieures à l'élévation de la tour en elle même...tout comme ces gargouilles qui semblent vouloir se jeter dans le vide du haut de ces 58 mètres...Un certain éclectisme fait la physionomie actuelle de ce bâtiment aujourd'hui plus symbolique que purement religieux, bien que ce caractère était sa vocation première. Comme en témoigne la présence de St jean-Baptiste, sur la façade donnant sur le boulevard Sébastopol, par Georges Dielbot. Par contre, c'est Blaise Pascal qui a élu domicile sous la voûte du bâtiment, sous le couteau du sculpteur Pierre Cavellier en 1857. Une fois encore dans la capitale, on a eu a coeur d'unir le sacré et le profane. Pourtant depuis des décennies, cette tour consacrée à St Jacques est le point de départ de pélerins pour Compostelle, comme en témoigne cette coquille, élément symbolique du grand saint que l'on retrouve apposée tout près de la grille d'entrée du square.

placés aux quatre points cardinaux : le taureau (St Luc), l'ange (St Mathieu), le lion (st Marc), et l'aigle (St Jean). Elles sont néanmoins bien postérieures à l'élévation de la tour en elle même...tout comme ces gargouilles qui semblent vouloir se jeter dans le vide du haut de ces 58 mètres...Un certain éclectisme fait la physionomie actuelle de ce bâtiment aujourd'hui plus symbolique que purement religieux, bien que ce caractère était sa vocation première. Comme en témoigne la présence de St jean-Baptiste, sur la façade donnant sur le boulevard Sébastopol, par Georges Dielbot. Par contre, c'est Blaise Pascal qui a élu domicile sous la voûte du bâtiment, sous le couteau du sculpteur Pierre Cavellier en 1857. Une fois encore dans la capitale, on a eu a coeur d'unir le sacré et le profane. Pourtant depuis des décennies, cette tour consacrée à St Jacques est le point de départ de pélerins pour Compostelle, comme en témoigne cette coquille, élément symbolique du grand saint que l'on retrouve apposée tout près de la grille d'entrée du square. Afin de pouvoir continuer de faire l'objet de l’intérêt des touristes comme des autochtones, la tour s'est fait refaire une beauté ces dernières années et c'est heureux, car outre la nécessité de préserver notre patrimoine architectural, elle offre ainsi aujourd'hui une plus grande lisibilité des nombreux détails qui ressortent de sa pierre blanche bien élégante. Moult décors apparaissent alors aux yeux de ceux qui ne sont pas grisés par la vertigineuse hauteur s'affichant ainsi devant eux, typique du gothique flamboyant qui témoigne ici de sa résurgence au début du XVIème siècle.

Afin de pouvoir continuer de faire l'objet de l’intérêt des touristes comme des autochtones, la tour s'est fait refaire une beauté ces dernières années et c'est heureux, car outre la nécessité de préserver notre patrimoine architectural, elle offre ainsi aujourd'hui une plus grande lisibilité des nombreux détails qui ressortent de sa pierre blanche bien élégante. Moult décors apparaissent alors aux yeux de ceux qui ne sont pas grisés par la vertigineuse hauteur s'affichant ainsi devant eux, typique du gothique flamboyant qui témoigne ici de sa résurgence au début du XVIème siècle.Histoire et Patrimoine : Quand le cimetière devient square... royal...

- Le 05/12/2011

- Commentaires (2)

- Dans Histoire et Patrimoine

Guère éloigné de l'euphorie du "tout commercial" et des temples de notre société de consommation, j'ai nommé les grands magasins, se dresse dans son petit écrin de verdure du 29, rue Pasquier, ce qui fut le tombeau pendant 21 ans des derniers Bourbon, derniers souverains de l'ancien régime, Louis XVI et Marie Antoinette.

Guère éloigné de l'euphorie du "tout commercial" et des temples de notre société de consommation, j'ai nommé les grands magasins, se dresse dans son petit écrin de verdure du 29, rue Pasquier, ce qui fut le tombeau pendant 21 ans des derniers Bourbon, derniers souverains de l'ancien régime, Louis XVI et Marie Antoinette.

sablonnées pour remonter le passé... Au lendemain du régicide, les dépouilles royales sont inhumées dans le cimetière de la Madeleine (charnier révolutionnaire où on été enterrées beaucoup de victimes de la Terreur, dont Charlotte Corday), à l'emplacement de l'actuel espace vert. C'est louis XVIII, qui en 1816, décide de faire élever cette chapelle en mémoire des souverains. Il fait alors appel à Pierre-François Léonard Fontaine (à qui l'on doit également la réunion des Palais du Louvre et des Tuileries ainsi que l'arc de triomphe du Carrosuel et dont une rue de Pigalle porte désormais le nom) pour concrétiser ce projet. Un hommage, une reconnaissance assez atypique (dans une contexte historique assez atypique lui même), car en effet, la physionomie de bâtiment est assez originale.

sablonnées pour remonter le passé... Au lendemain du régicide, les dépouilles royales sont inhumées dans le cimetière de la Madeleine (charnier révolutionnaire où on été enterrées beaucoup de victimes de la Terreur, dont Charlotte Corday), à l'emplacement de l'actuel espace vert. C'est louis XVIII, qui en 1816, décide de faire élever cette chapelle en mémoire des souverains. Il fait alors appel à Pierre-François Léonard Fontaine (à qui l'on doit également la réunion des Palais du Louvre et des Tuileries ainsi que l'arc de triomphe du Carrosuel et dont une rue de Pigalle porte désormais le nom) pour concrétiser ce projet. Un hommage, une reconnaissance assez atypique (dans une contexte historique assez atypique lui même), car en effet, la physionomie de bâtiment est assez originale.  L'implantation du bâtiment en lui même est marqué par l'emplacement du corps de Louis XVI inhumé entre 1793 et 1815 contre le mur du cimetière coté rue d'Anjou. Contrairement aux autres édifices religieux catholiques, l'orientation est inversé avec l'autel situé vers le soleil couchant. Jusqu'au milieu du XIXème siècle, cet édifice était environné d'un paisible jardin, clos de hautes murailles auquel on accédait par un longue allée bordée d'ifs et de quelques saules.

L'implantation du bâtiment en lui même est marqué par l'emplacement du corps de Louis XVI inhumé entre 1793 et 1815 contre le mur du cimetière coté rue d'Anjou. Contrairement aux autres édifices religieux catholiques, l'orientation est inversé avec l'autel situé vers le soleil couchant. Jusqu'au milieu du XIXème siècle, cet édifice était environné d'un paisible jardin, clos de hautes murailles auquel on accédait par un longue allée bordée d'ifs et de quelques saules. lors de l'arrestation du roi, mène au fond à la chapelle.

lors de l'arrestation du roi, mène au fond à la chapelle. Histoire et Patrimoine : Sous l'horloge du Beffroi, l'intemporalité du patrimoine

- Le 18/09/2011

- Commentaires (4)

- Dans Histoire et Patrimoine

Mon souvenir de ces journées du patrimoine, chères aux français, sera placé sous le signe de l’intemporalité... Une

Mon souvenir de ces journées du patrimoine, chères aux français, sera placé sous le signe de l’intemporalité... Une

combien l'homme (et la civilisation occidentale en général) sont attachés à leurs racines pour continuer de construire et de pérenniser leur chemin .

combien l'homme (et la civilisation occidentale en général) sont attachés à leurs racines pour continuer de construire et de pérenniser leur chemin .Histoire et Patrimoine : "Chafior" et bulbes dorés, pour oecuménisme et générosité...

- Le 10/09/2011

- Commentaires (1)

- Dans Histoire et Patrimoine

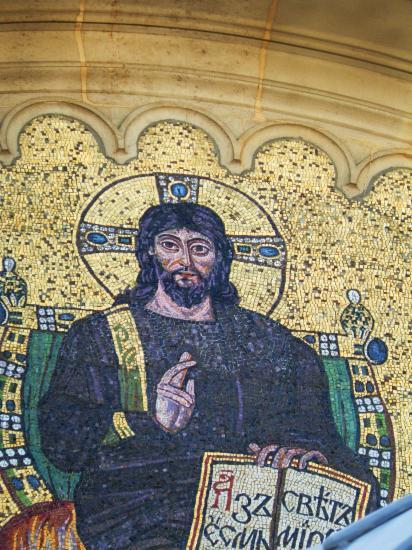

Il existe dans le quartier chic et tranquille du boulevard de Courcelles, un coin que j'appelle dorénavant "la (toute) petite Russie"....un adjectif qui ne correspond pas vraiment à l'immensité du pays que nous connaissons au delà des Balkans, mais justement, cela lui permet de lui donner un peu plus d'humanité. Et d'humanité, il en sera aussi indirectement question ce soir, à travers un bâtiment reliant le Ciel et la terre (rien que ça...), car s'il s'agira d'humanité, ce billet aura également un trait de spiritualité, car en réalité, j'évoquerai à travers cet article, à caractère historique et patrimonial, une église, que dis je, une cathédrale (certes pas de quoi rivaliser avec notre bonne vieille Notre Dame, mais cathédrale est pourtant bien le statut que l'on a attribué à ce bâtiment religieux)..

Il existe dans le quartier chic et tranquille du boulevard de Courcelles, un coin que j'appelle dorénavant "la (toute) petite Russie"....un adjectif qui ne correspond pas vraiment à l'immensité du pays que nous connaissons au delà des Balkans, mais justement, cela lui permet de lui donner un peu plus d'humanité. Et d'humanité, il en sera aussi indirectement question ce soir, à travers un bâtiment reliant le Ciel et la terre (rien que ça...), car s'il s'agira d'humanité, ce billet aura également un trait de spiritualité, car en réalité, j'évoquerai à travers cet article, à caractère historique et patrimonial, une église, que dis je, une cathédrale (certes pas de quoi rivaliser avec notre bonne vieille Notre Dame, mais cathédrale est pourtant bien le statut que l'on a attribué à ce bâtiment religieux)..

visible, elle invite, visiteurs anonymes comme fidèles orthodoxes, à s'approcher pour mieux connaitre son histoire...

visible, elle invite, visiteurs anonymes comme fidèles orthodoxes, à s'approcher pour mieux connaitre son histoire... séjournant ou habitant Paris (la communauté russe parisienne compte environ 1000 personnes au XIXè siècle). Mais ce projet ne voit vraiment le jour qu'en 1847 à l’initiative du Père Vassiliev lorsque celui ci démontre l’utilité et la nécessité, de construire un tel bâtiment.

séjournant ou habitant Paris (la communauté russe parisienne compte environ 1000 personnes au XIXè siècle). Mais ce projet ne voit vraiment le jour qu'en 1847 à l’initiative du Père Vassiliev lorsque celui ci démontre l’utilité et la nécessité, de construire un tel bâtiment. non seulement les orthodoxes mais aussi les catholiques et les protestants font des dons pour aider à la construction de l'église.

non seulement les orthodoxes mais aussi les catholiques et les protestants font des dons pour aider à la construction de l'église. son culte à Paris : la communauté musulmane. Il me semble que l'histoire de la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky permet d'ouvrir une réflexion et un débat sur nos problèmes actuels vis à vis des autres pratiques religieuses : Il n'est bien sûr pas question de comparer les deux situations qui sont évidemment bien différentes : la communauté musulmane parisienne en 2011 n'a pas la taille de la communauté orthodoxe de 1850 et la société française a bien évolué depuis ..... mais comme quoi le problème se posait déjà il y a 150 ans et les difficultés existaient également ! Malgré tout, consensus et modernisation ont eu raison du sectarisme et du rejet, dans un large et réel geste de générosité et d'ouverture.

son culte à Paris : la communauté musulmane. Il me semble que l'histoire de la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky permet d'ouvrir une réflexion et un débat sur nos problèmes actuels vis à vis des autres pratiques religieuses : Il n'est bien sûr pas question de comparer les deux situations qui sont évidemment bien différentes : la communauté musulmane parisienne en 2011 n'a pas la taille de la communauté orthodoxe de 1850 et la société française a bien évolué depuis ..... mais comme quoi le problème se posait déjà il y a 150 ans et les difficultés existaient également ! Malgré tout, consensus et modernisation ont eu raison du sectarisme et du rejet, dans un large et réel geste de générosité et d'ouverture.Histoire et Patrimoine : Au coeur du Paris historique, un passage culturel...

- Le 05/08/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

"Dans le coeur du 3ème arrondissement,

"Dans le coeur du 3ème arrondissement,

Au numéro 9 de la rue Charlot plus exactement,

Derrière une haute porte cochère,

Au large fronton de pierre,

Se cache un endroit historique,

Aujourd'hui tourné vers la création artistique.

(connu pour ses "Mémoires", évoquant notamment l'épisode de la Fronde) et dont il héritera d'ailleurs du nom. Un peu plus tard l'hôtel y accueillit également un autre personnage de lettres, Mme de Sévigné. A partir de la fin du XVIIème siècle, il passa alors régulièrement de mains entre plusieurs familles aristocrates parisiennes et en 1804 il vit naître Nestor Roqueplan, rédactreur en chef du Figaro, directeur de l'Opéra comique et du Châtelet.

(connu pour ses "Mémoires", évoquant notamment l'épisode de la Fronde) et dont il héritera d'ailleurs du nom. Un peu plus tard l'hôtel y accueillit également un autre personnage de lettres, Mme de Sévigné. A partir de la fin du XVIIème siècle, il passa alors régulièrement de mains entre plusieurs familles aristocrates parisiennes et en 1804 il vit naître Nestor Roqueplan, rédactreur en chef du Figaro, directeur de l'Opéra comique et du Châtelet.Paris en toute lettre...

- Le 17/06/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Paris en toute lettre, c'était le slogan il y a quelques semaines de cette manifestation littéraire à l'initiative de la Mairie de Paris, et ce soir l'intitulé de ce billet. Aujourd'hui donc, pas de suggestions de sorties, de balade, d'expo ou d'excursions culturelles citadines, mais un peu de littérature. Paris a souvent été le cadre de romans, d'essais, de poèmes....une source d'inspiration inépuisable permettant de mettre en scène aventures, tragédies, romantisme, petits et grands drames, notamment au XIXème siècle, époque de grands bouleversements, urbains, économiques, culturels. Alors ce soir, voilà par ces quelques lignes comment Zola a utilisé la capitale pour faire jouer la grande fresque de la Comédie Humaine...

Paris en toute lettre, c'était le slogan il y a quelques semaines de cette manifestation littéraire à l'initiative de la Mairie de Paris, et ce soir l'intitulé de ce billet. Aujourd'hui donc, pas de suggestions de sorties, de balade, d'expo ou d'excursions culturelles citadines, mais un peu de littérature. Paris a souvent été le cadre de romans, d'essais, de poèmes....une source d'inspiration inépuisable permettant de mettre en scène aventures, tragédies, romantisme, petits et grands drames, notamment au XIXème siècle, époque de grands bouleversements, urbains, économiques, culturels. Alors ce soir, voilà par ces quelques lignes comment Zola a utilisé la capitale pour faire jouer la grande fresque de la Comédie Humaine...

......"Il n'eut plus qu'une pensée, qu'un besoin, s'éloigner des Halles. Il attendrait, il chercherait encore, plus tard, quand le carreau serait libre. Les trois rues du carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigo, l'inquiétèrent : elles étaient encombrées de voitures de toutes sortes ; des légumes couvraient les trottoirs. Alors, il alla devant lui, jusqu'à la rue Pierre-Lescot, où le marché au cresson et le marché aux pommes de terre lui parurent infranchissables. Il préféra suivre la rue Rambuteau. Mais, au boulevard Sébastopol, il se heurta contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs, qu'il revint prendre la rue Saint-Denis. Là, il rentra dans les légumes. Aux deux bords, les marchands forains venaient d'installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge de choux, de carottes, de navets recommençait. Les Halles débordaient. Il essaya de sortir de ce flot qui l'atteignait dans sa fuite ; il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles. Et il s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se dégager de cette infernale ronde d'herbes qui finissaient par tourner autour de lui en le liant aux jambes de leurs minces verdures. Au loin, jusqu'à la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, les éternelles files de roues et de bêtes attelées se perdaient dans le pêle-mêle des marchandises qu'on chargeait ; de grandes tapissières emportaient les lots des fruitiers de tout un quartier ; des chars à bancs dont les flancs craquaient partaient pour la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s'égara tout à fait ; il vint trébucher au milieu d'une remise de voitures à bras ; des marchands des quatre-saisons y paraient leur étalage roulant. Parmi eux, il reconnut Lacaille, qui prit la rue Saint-Honoré, en poussant devant lui une brouettée de carottes et de choux-fleurs. Il le suivit, espérant qu'il l'aiderait à sortir de la cohue. Le pavé était devenu gras, bien que le temps fût sec ; des tas de queues d'artichauts, des feuilles et des fanes, rendaient la chaussée périlleuse. Il butait à chaque pas. Il perdit Lacaille, rue Vauvilliers. Du côté de la Halle au blé, les bouts de rue se barricadaient d'un nouvel obstacle de charrettes et de tombereaux. Il ne tenta plus de lutter, il était repris par les Halles, le flot le ramenait. Il revint lentement, il se retrouva à la pointe Saint-Eustache".

Histoire et Patrimoine : Où les fermiers généraux ont les pieds dans l'eau...

- Le 28/05/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

C'est récemment en faisant une promenade à vélo, balade qui m'a totalement séduite (du fait sans doute de la présence de l'eau),....que l'idée de faire un billet un billet sur le bassin de la Villette m'est spontanément venue. D'autant que lieu en question marque également un petit paragraphe historique parisien, du moins sur le plan architectural et urbain.

C'est récemment en faisant une promenade à vélo, balade qui m'a totalement séduite (du fait sans doute de la présence de l'eau),....que l'idée de faire un billet un billet sur le bassin de la Villette m'est spontanément venue. D'autant que lieu en question marque également un petit paragraphe historique parisien, du moins sur le plan architectural et urbain.

, que nous devons cette imposante barrique de pierre à fenêtres. Édifiée à la toute fin de l'ancien régime, elle avait notamment pour fonction celle de notre centre d'impôts d'aujourd'hui puisqu'il s'agissait du "péage" des fermiers généraux qui contrôlaient les marchandises entrant dans la capitale. Ce centre de contrôle se composait en fait de cinq bâtiments, la rotonde étant le plus imposant et le seul subsistant de nos jours. Pourtant elle n'a finalement pas beaucoup servi de pôle douanier, puisqu'en 1791 lorsqu'est décidé la levée de l'octroi, elle est désaffecté. Au XIXème siècle, elle sert successivement de caserne de la garde municipale puis de grenier à sel.

, que nous devons cette imposante barrique de pierre à fenêtres. Édifiée à la toute fin de l'ancien régime, elle avait notamment pour fonction celle de notre centre d'impôts d'aujourd'hui puisqu'il s'agissait du "péage" des fermiers généraux qui contrôlaient les marchandises entrant dans la capitale. Ce centre de contrôle se composait en fait de cinq bâtiments, la rotonde étant le plus imposant et le seul subsistant de nos jours. Pourtant elle n'a finalement pas beaucoup servi de pôle douanier, puisqu'en 1791 lorsqu'est décidé la levée de l'octroi, elle est désaffecté. Au XIXème siècle, elle sert successivement de caserne de la garde municipale puis de grenier à sel.  les volumes contrastés apportent le charme qui rappellent également la renaissance italienne.

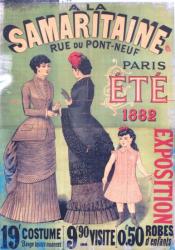

les volumes contrastés apportent le charme qui rappellent également la renaissance italienne.La Samaritaine du puits de Jacob veille toujours sur le quartier du Pont Neuf

- Le 24/05/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

C'est par un fait d'actualité parisienne que je traite (partiellement et sous un certain angle bien sûr) par ces quelques lignes, les magasins de La Samaritaine,

C'est par un fait d'actualité parisienne que je traite (partiellement et sous un certain angle bien sûr) par ces quelques lignes, les magasins de La Samaritaine,

Neuf, où il y a quelques années encore les portes à battants vitrées s'ouvraient et se fermaient sans cesse sur le passage des parisiens, dans un bruit mécanique caractéristique inspirant la fébrilité de la capitale.

Neuf, où il y a quelques années encore les portes à battants vitrées s'ouvraient et se fermaient sans cesse sur le passage des parisiens, dans un bruit mécanique caractéristique inspirant la fébrilité de la capitale. La petite boutique devient au fur et à mesure des acquisitions dans le quartier du Pont neuf un vaste complexe commercial, chaque pâté de maisons acquis par le couple étant réaménagé ou reconstruit progressivement entre les années 1880 et 1900. C'est essentiellement l'architecte Frantz Jourdain qui applique sur les sept étages des bâtiments les principes de l'Art Nouveau qu'il affectionne particulièrement dont le thème récurrent est l'élément végétal et notamment floral, mis à l'honneur tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les lignes sinueuses, les belles proportions, les tonalités pastels qui évoquent complètement l'aube d'un nouveau genre dans les arts décoratifs et l'influence du Jungenstil sont pleinement présentes dans ce témoignage architectural et décoratif. Pour se figurer les décors intérieurs de ce panthéon commercial, Il suffit de se figurer la coupole des Galeries Lafayette pour se faire une idée de celle de la Samaritaine.

La petite boutique devient au fur et à mesure des acquisitions dans le quartier du Pont neuf un vaste complexe commercial, chaque pâté de maisons acquis par le couple étant réaménagé ou reconstruit progressivement entre les années 1880 et 1900. C'est essentiellement l'architecte Frantz Jourdain qui applique sur les sept étages des bâtiments les principes de l'Art Nouveau qu'il affectionne particulièrement dont le thème récurrent est l'élément végétal et notamment floral, mis à l'honneur tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les lignes sinueuses, les belles proportions, les tonalités pastels qui évoquent complètement l'aube d'un nouveau genre dans les arts décoratifs et l'influence du Jungenstil sont pleinement présentes dans ce témoignage architectural et décoratif. Pour se figurer les décors intérieurs de ce panthéon commercial, Il suffit de se figurer la coupole des Galeries Lafayette pour se faire une idée de celle de la Samaritaine. petit côté surrané, démodé et vieillot au sein même de l'entreprise. Il me semble que l'organisation et le fonctionnement de ce magasin reflétaient une notion du commerce un peu dépassé et en perte de vitesse. Il aura simplement fallu d'un risque réel dans l’infrastructure de l'édifice, ajouté à la menace du commerce électronique pour faire fermer les portes du magasins qui était de plus depuis quelques temps assez distancé par ses concurrents du boulevard Haussmann...

petit côté surrané, démodé et vieillot au sein même de l'entreprise. Il me semble que l'organisation et le fonctionnement de ce magasin reflétaient une notion du commerce un peu dépassé et en perte de vitesse. Il aura simplement fallu d'un risque réel dans l’infrastructure de l'édifice, ajouté à la menace du commerce électronique pour faire fermer les portes du magasins qui était de plus depuis quelques temps assez distancé par ses concurrents du boulevard Haussmann...

"Fluctuat nec mergitur", héritage des nautes...

- Le 16/04/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Je n'ai jamais été très douée en latin, j'ai décliné l'invitation des déclinaisons à en apprendre encore un peu plus sur notre belle langue française et me permettre par la même occasion d'élargir mon vocabulaire....je n'ai pas pour autant beaucoup de regrets, je préfère jouer avec les mots et les phrases de la langue de Molière (et ce blog en est d'ailleurs un bon moyen il me semble) et laisser le jeu des thèmes et des versions aux esprits plus mathématiques que le mien.... Non, ce soir je ne parlerai donc pas de latin mais j'en évoquerai tout de même quelques mots, trois précisément et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de notre devise parisienne, ce "Fluctuat Nec Mergitur" qui orne fièrement frontons et agrémente l'espace public sur de nombreux décors un peu partout dans Paris.

Je n'ai jamais été très douée en latin, j'ai décliné l'invitation des déclinaisons à en apprendre encore un peu plus sur notre belle langue française et me permettre par la même occasion d'élargir mon vocabulaire....je n'ai pas pour autant beaucoup de regrets, je préfère jouer avec les mots et les phrases de la langue de Molière (et ce blog en est d'ailleurs un bon moyen il me semble) et laisser le jeu des thèmes et des versions aux esprits plus mathématiques que le mien.... Non, ce soir je ne parlerai donc pas de latin mais j'en évoquerai tout de même quelques mots, trois précisément et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de notre devise parisienne, ce "Fluctuat Nec Mergitur" qui orne fièrement frontons et agrémente l'espace public sur de nombreux décors un peu partout dans Paris.

national qui l'accompagne bien souvent, il rappelle à lui tout seul non seulement les origines de la ville qu'il symbolise mais aussi son âme.

national qui l'accompagne bien souvent, il rappelle à lui tout seul non seulement les origines de la ville qu'il symbolise mais aussi son âme. Au Panthéon, les grands hommes et sur la Place, Désiré...

- Le 07/04/2011

- Commentaires (1)

- Dans Histoire et Patrimoine

C'est par le biais d'Aimé Césaire, que la Nation a officiellement et symboliquement porté jusqu'au Panthéon, que je voudrais évoquer ce soir en quelques lignes ce bâtiment. Si je n'ai pas encore visité ce majestueux "temple des grands hommes", je suis déjà évidemment passé sur la place qui porte son nom. Il évoque d'ailleurs en moi des souvenirs très précis, notamment celui d'une rencontre marquante, un instant de ceux qui restent à jamais gravé dans votre mémoire, sans même que vous sachiez vraiment pourquoi.. .C'est ainsi qu'à chaque fois que je monte la rue du Cardinal Lemoine voyant se profiler dans le ciel (souvent bleu...le bleu du ciel des jours heureux), la lourde coupole chargée d’intensité

C'est par le biais d'Aimé Césaire, que la Nation a officiellement et symboliquement porté jusqu'au Panthéon, que je voudrais évoquer ce soir en quelques lignes ce bâtiment. Si je n'ai pas encore visité ce majestueux "temple des grands hommes", je suis déjà évidemment passé sur la place qui porte son nom. Il évoque d'ailleurs en moi des souvenirs très précis, notamment celui d'une rencontre marquante, un instant de ceux qui restent à jamais gravé dans votre mémoire, sans même que vous sachiez vraiment pourquoi.. .C'est ainsi qu'à chaque fois que je monte la rue du Cardinal Lemoine voyant se profiler dans le ciel (souvent bleu...le bleu du ciel des jours heureux), la lourde coupole chargée d’intensité

"Mon eau n'écoute pas

mon eau chante comme un secret

Mon eau ne chante pas

mon eau exulte comme un secret

Mon eau trvaille

et à traers tout roseau exulte

jusqu'au lait du rire

Mon eau est un petit enfant

mon eau est un sourd

mon eau est un géant qui te tient sur la poitrine un lion

ô vin

vaste immense

par le basilic de ton regard complice et somptueux"

Aimé Césaire, "Soleil et eau"

A l'Hôtel Cromot du Bourg, le jardinier du roi veille sur la biodiversité

- Le 22/02/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Dans la petite rue Cadet (située dans le 9ème arrondissement), passante et animée par ses nombreux commerce de proximité, se ache une adresse un peu oubliée derrière une grande porte cochère à la peinture un peu écaillée et à la façade ternie par le temps et les déboires urbains. De prime abord, impossible de savoir ce que l'on a fait derrière ce numéro 9...certes on peut se fier au panneau "photographie industrielle" qui surplombe le porche mais ce ne sera guère suffisant pour se faire une véritable opinion des vies qu'ont connus successivement ces murs.... seul un petit écriteau de la municipalité explique en quelques lignes un bref rappel de l'historique de l'Hôtel Cromot du Bourg : Au XVIIIème siècle, à l'époque où ce coin de Paris était encore un faubourg soit un quartier en dehors de Paris, le jardinier du roi Louis XV y résidait. A la fin du siècle des Lumières, le premier commis des finances du roi, Jules David Cromot, Baron du Bourg y fit de nombreux travaux, la propriété devenant ainsi un riche hôtel qui fut ensuite partagée en plusieurs lots dont l'un fut occupé par la famille Dutuit, célèbres collectionneurs. A la mort d'Auguste Dutuit en 1902, la municipalité recueillit les collections et racheta l'immeuble de la rue Cadet.

Dans la petite rue Cadet (située dans le 9ème arrondissement), passante et animée par ses nombreux commerce de proximité, se ache une adresse un peu oubliée derrière une grande porte cochère à la peinture un peu écaillée et à la façade ternie par le temps et les déboires urbains. De prime abord, impossible de savoir ce que l'on a fait derrière ce numéro 9...certes on peut se fier au panneau "photographie industrielle" qui surplombe le porche mais ce ne sera guère suffisant pour se faire une véritable opinion des vies qu'ont connus successivement ces murs.... seul un petit écriteau de la municipalité explique en quelques lignes un bref rappel de l'historique de l'Hôtel Cromot du Bourg : Au XVIIIème siècle, à l'époque où ce coin de Paris était encore un faubourg soit un quartier en dehors de Paris, le jardinier du roi Louis XV y résidait. A la fin du siècle des Lumières, le premier commis des finances du roi, Jules David Cromot, Baron du Bourg y fit de nombreux travaux, la propriété devenant ainsi un riche hôtel qui fut ensuite partagée en plusieurs lots dont l'un fut occupé par la famille Dutuit, célèbres collectionneurs. A la mort d'Auguste Dutuit en 1902, la municipalité recueillit les collections et racheta l'immeuble de la rue Cadet.

concert public parisien, devant la famille royale, le 16 février 1848. Les ateliers Pleyel emploient alors 350 ouvriers et fabriquent 1400 pianos par an. Mais c'est en 1831 que la la marque connait une véritable développement sous l'impulsion de Camille qui reprend la succession de son père. En 1839, les ateliers déménagent pour s'installer au 22, rue de Rochecouart (une adresse bien connue puisque) La suite de la saga pleyel se passe ensuite en dehors des murs de Paris....mais le numéro 9 de la rue Cadet reste associé au nom du célèbre fabricant de pianos... Et la photos dans tout ça ? et bien après les pianos, vinrent les photos...une autre production, un autre art, une autre vie pour ces murs du XVIIIème siècle....

concert public parisien, devant la famille royale, le 16 février 1848. Les ateliers Pleyel emploient alors 350 ouvriers et fabriquent 1400 pianos par an. Mais c'est en 1831 que la la marque connait une véritable développement sous l'impulsion de Camille qui reprend la succession de son père. En 1839, les ateliers déménagent pour s'installer au 22, rue de Rochecouart (une adresse bien connue puisque) La suite de la saga pleyel se passe ensuite en dehors des murs de Paris....mais le numéro 9 de la rue Cadet reste associé au nom du célèbre fabricant de pianos... Et la photos dans tout ça ? et bien après les pianos, vinrent les photos...une autre production, un autre art, une autre vie pour ces murs du XVIIIème siècle....A la proue du Sentier, la Pointe Trigano...

- Le 17/02/2011

- Commentaires (2)

- Dans Histoire et Patrimoine

Alors oui, il y a déjà des photos qui on tété prises sur cette anomalie (ou fantaisie) architecturale du second arrondissement, notamment le photographe Laurent Atget qui en 1903 a immortalisé cette adresse où l'on trouvait à l'époque, notamment des journaux, mais aussi ces dernières années, le bâtiment ayant été visiblement l'objet de quelques clichés sur différents blogs... Alors je vais, moi aussi, apporter ma (petite) pierre à l'édifice (!), à ma façon...En fait je trouve que peu de choses ont été écrite, alors je vais essayer d'étoffer en quelques lignes les éléments qu'on peut trouver ça et là, à propos de ces quelques métres carrés d'ardoises et de murs peints d'un rose pâle qui n'est pas sans évoquer les façades du sud..

Alors oui, il y a déjà des photos qui on tété prises sur cette anomalie (ou fantaisie) architecturale du second arrondissement, notamment le photographe Laurent Atget qui en 1903 a immortalisé cette adresse où l'on trouvait à l'époque, notamment des journaux, mais aussi ces dernières années, le bâtiment ayant été visiblement l'objet de quelques clichés sur différents blogs... Alors je vais, moi aussi, apporter ma (petite) pierre à l'édifice (!), à ma façon...En fait je trouve que peu de choses ont été écrite, alors je vais essayer d'étoffer en quelques lignes les éléments qu'on peut trouver ça et là, à propos de ces quelques métres carrés d'ardoises et de murs peints d'un rose pâle qui n'est pas sans évoquer les façades du sud..

Les mille et une vie de l'Hôtel de la Marine

- Le 05/02/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Je parlais il y a quelques semaines de l'hôtel du Crillon et de ses fabuleux travaux suite au rachat du palace par une famille princière saoudienne, en vue d'un réaménagement important. Je souhaite évoquer par ce billet, non pas l’hôtel de luxe mais son jumeau qui se dresse juste de l'autre côté de la rue Royale, dans une perspective toute classique, bien en face de l'Assemblée Nationale et qui est au centre d'une polémique politico-

Je parlais il y a quelques semaines de l'hôtel du Crillon et de ses fabuleux travaux suite au rachat du palace par une famille princière saoudienne, en vue d'un réaménagement important. Je souhaite évoquer par ce billet, non pas l’hôtel de luxe mais son jumeau qui se dresse juste de l'autre côté de la rue Royale, dans une perspective toute classique, bien en face de l'Assemblée Nationale et qui est au centre d'une polémique politico-

Un Musée du patrimoine maritime, de nouveaux bureaux pour le Conseil Constitutionnel, des appartements de prestiges pour les chefs d'états étrangers, un gite culturel à thèmes, un musée de Lumières du XVIII qui témoignerait de l'influence de ce siècle sur notre époqueun lieu de luxe français, un haut lieu de la gastronomie d'inspiration maritime, un espace pour loger le Mobilier National, un lieu d’échange culturel, vivant et festif, en mouvement qui ne serait pas un musée, un endroit pour célébrer le progrès des sciences, des techniques, des arts et des droits de l'homme, un haut lieu pour le marché des ventes aux enchères françaises...Certains ont pensé aussi à en faire des bureaux et des logements sociaux...

Un Musée du patrimoine maritime, de nouveaux bureaux pour le Conseil Constitutionnel, des appartements de prestiges pour les chefs d'états étrangers, un gite culturel à thèmes, un musée de Lumières du XVIII qui témoignerait de l'influence de ce siècle sur notre époqueun lieu de luxe français, un haut lieu de la gastronomie d'inspiration maritime, un espace pour loger le Mobilier National, un lieu d’échange culturel, vivant et festif, en mouvement qui ne serait pas un musée, un endroit pour célébrer le progrès des sciences, des techniques, des arts et des droits de l'homme, un haut lieu pour le marché des ventes aux enchères françaises...Certains ont pensé aussi à en faire des bureaux et des logements sociaux...L'Odyssée des Monuments Historiques

- Le 29/01/2011

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

C'est en parcourant un des passages couverts que j'affectionne tant que j'ai remarqué une plaque apposée sur le mur d'un commerce "à l'ancienne", indiquant par ce signe distinctif la présence d'un Monument Historique. Comme une estampille, elle prouve, ici pour l'honorable "Imprimerie Stern", comme ailleurs pour d'autres édifices, l'intérêt des pouvoirs publics et la "reconnaissance de la nation" pour son patrimoine. Je connaissais déjà bien sûr ce logo, sa signification et sa portée pour avoir depuis de nombreuses années parcouru, que ce soit plus jeune en famille quelques sites aux édifices dits "remarquables" et donc remarqués par l'administration culturelle, ou bien à travers des recherches ou ne serait ce, comme aujourd'hui encore, au hasard d'une promenade. Mais c'est cette petite plaque que je n'avais jamais vu auparavant dans cet espace si fréquenté et atypique, qui a suscité mon désir d'en savoir un peu plus justement sur le fonctionnement, les caractéristiques et l'histoire de cette protection culturelle

C'est en parcourant un des passages couverts que j'affectionne tant que j'ai remarqué une plaque apposée sur le mur d'un commerce "à l'ancienne", indiquant par ce signe distinctif la présence d'un Monument Historique. Comme une estampille, elle prouve, ici pour l'honorable "Imprimerie Stern", comme ailleurs pour d'autres édifices, l'intérêt des pouvoirs publics et la "reconnaissance de la nation" pour son patrimoine. Je connaissais déjà bien sûr ce logo, sa signification et sa portée pour avoir depuis de nombreuses années parcouru, que ce soit plus jeune en famille quelques sites aux édifices dits "remarquables" et donc remarqués par l'administration culturelle, ou bien à travers des recherches ou ne serait ce, comme aujourd'hui encore, au hasard d'une promenade. Mais c'est cette petite plaque que je n'avais jamais vu auparavant dans cet espace si fréquenté et atypique, qui a suscité mon désir d'en savoir un peu plus justement sur le fonctionnement, les caractéristiques et l'histoire de cette protection culturelle

Un arrêté d’inscription peut être pris pour un immeuble, sans l'accord du propriétaire du monument, au contraire d'un classement. En cas de refus du propriétaire du bien immobilier ou mobilier qu'il est proposé de classer; le classement peut être opéré d'office par décret en Conseil d'Etat. Par contre l’inscription d'un objet mobilier ne peut être faite dans le consentement du propriétaire. Enfin, en cas d'urgence, une procédure d'instance de classement peut être mise en place par le Conseil d'Etat. L'administration dispose alors d'un an à la date de la notification du

Un arrêté d’inscription peut être pris pour un immeuble, sans l'accord du propriétaire du monument, au contraire d'un classement. En cas de refus du propriétaire du bien immobilier ou mobilier qu'il est proposé de classer; le classement peut être opéré d'office par décret en Conseil d'Etat. Par contre l’inscription d'un objet mobilier ne peut être faite dans le consentement du propriétaire. Enfin, en cas d'urgence, une procédure d'instance de classement peut être mise en place par le Conseil d'Etat. L'administration dispose alors d'un an à la date de la notification du

"Les ateliers de Paris"

- Le 11/12/2010

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Le 12ème arrondissement et plus précisément la rue du faubourg Saint Antoine ont toujours été orientés vers les métiers d'art...si déjà au au moyen âge on y trouvait des ateliers de menuiserie, d’ébénisterie de tapissiers ou autres tanneurs....et bien quelques siècles plus tard...cette tradition parisienne a finalement peu changé...je voudrais évoquer dans ce billet une initiative publique insufflée et structurée par la Mairie de Paris , résolument tournée vers la promotion des métiers d'art...Non je ne parlerais pas aujourd'hui du "Viaduc des Arts", même si le sujet sera peut être traité un peu plus tard, mais plutôt des "Ateliers de Paris", qui n'en est pas très éloigné (au sens propre comme au sens figuré...).

Le 12ème arrondissement et plus précisément la rue du faubourg Saint Antoine ont toujours été orientés vers les métiers d'art...si déjà au au moyen âge on y trouvait des ateliers de menuiserie, d’ébénisterie de tapissiers ou autres tanneurs....et bien quelques siècles plus tard...cette tradition parisienne a finalement peu changé...je voudrais évoquer dans ce billet une initiative publique insufflée et structurée par la Mairie de Paris , résolument tournée vers la promotion des métiers d'art...Non je ne parlerais pas aujourd'hui du "Viaduc des Arts", même si le sujet sera peut être traité un peu plus tard, mais plutôt des "Ateliers de Paris", qui n'en est pas très éloigné (au sens propre comme au sens figuré...).  ville de Paris s'en est chargé pour l'intérêt des artistes, des entreprises, du public et des pouvoirs publics...

ville de Paris s'en est chargé pour l'intérêt des artistes, des entreprises, du public et des pouvoirs publics...Quand le vent souffle au dessus des Tuileries... Partie 2

- Le 05/12/2010

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Ensuite, sur le plan architectural, entreprendre un chantier de cette envergure est très délicat....qui peut assurer et promettre une reconstruction à l'identique ? Le bâtiment sorti de nulle part ne pourrait être que de l'à peu près, du pastiche et dans le pire des cas, une vulgaire copie (comme ce que l'on voit en Chine où les milliardaires s'offrent des Versailles ou des Chambord...), qui trancherait avec l’authentique qu'il jouxterait directement. Dans la même idée, il faut bien noter que la reconstruction de cette partie du Palais nécessiterait une destruction partielle des pavillons de Flore et de Marsan....ce qui n'aurait pas de sens, et bien risqué...

Ensuite, sur le plan architectural, entreprendre un chantier de cette envergure est très délicat....qui peut assurer et promettre une reconstruction à l'identique ? Le bâtiment sorti de nulle part ne pourrait être que de l'à peu près, du pastiche et dans le pire des cas, une vulgaire copie (comme ce que l'on voit en Chine où les milliardaires s'offrent des Versailles ou des Chambord...), qui trancherait avec l’authentique qu'il jouxterait directement. Dans la même idée, il faut bien noter que la reconstruction de cette partie du Palais nécessiterait une destruction partielle des pavillons de Flore et de Marsan....ce qui n'aurait pas de sens, et bien risqué...

Quand le vent souffle au dessus des Tuileries... Partie 1

- Le 04/12/2010

- Commentaires (0)

- Dans Histoire et Patrimoine

Et bien il attise le feu....le feu de la passion et de la polémique entre passéistes et modernes, entre l'histoire, le passé et le futur....un incendie franco-français qui fait suite à un autre, celui de 1871 lors de l'insurrection de la Commune qui a ravagé en trois jours et trois nuits un des quatres côté du Palais des Tuileries, laissant la résidence historique des rois de France amputée d'un de ses membres. Car c'est bien de ces quelques centaines de mètres carrés de pierres et d'ardoises que je vais évoquer à travers cet article.

Et bien il attise le feu....le feu de la passion et de la polémique entre passéistes et modernes, entre l'histoire, le passé et le futur....un incendie franco-français qui fait suite à un autre, celui de 1871 lors de l'insurrection de la Commune qui a ravagé en trois jours et trois nuits un des quatres côté du Palais des Tuileries, laissant la résidence historique des rois de France amputée d'un de ses membres. Car c'est bien de ces quelques centaines de mètres carrés de pierres et d'ardoises que je vais évoquer à travers cet article.

du XXème siècle .....sans pour autant faire entrer architectes et buldozers au pied du petit carrousel du Louvre... Ni les injonctions ni les prières de certains intervenants passés ou actuels, mus par des motivations diverses et variées.....n'ont fait bouger le moindre morceau de pierre...

du XXème siècle .....sans pour autant faire entrer architectes et buldozers au pied du petit carrousel du Louvre... Ni les injonctions ni les prières de certains intervenants passés ou actuels, mus par des motivations diverses et variées.....n'ont fait bouger le moindre morceau de pierre... Pour les âmes constructives et ambitieuses ce projet d'envergure permettrait une cohésion historique, dans un lieu où de nombreuses pages de l'histoire de France se sont écrites avant l'incendie de 1871. Au souci d'honorer la mémoire, s'ajoute aussi la réhabilitation architecturale de l'ensemble du Louvre qui retrouverait ainsi son quatrième membre.... et qui rendrait à tout cet espace du coeur de la capitale son caractère urbain initial qui répondait à l'exigence des proportions et des perspectives recherchées et désirée par ses différents commanditaires et concepteurs (voir l'historique du bâtiment un plus bas).....

Pour les âmes constructives et ambitieuses ce projet d'envergure permettrait une cohésion historique, dans un lieu où de nombreuses pages de l'histoire de France se sont écrites avant l'incendie de 1871. Au souci d'honorer la mémoire, s'ajoute aussi la réhabilitation architecturale de l'ensemble du Louvre qui retrouverait ainsi son quatrième membre.... et qui rendrait à tout cet espace du coeur de la capitale son caractère urbain initial qui répondait à l'exigence des proportions et des perspectives recherchées et désirée par ses différents commanditaires et concepteurs (voir l'historique du bâtiment un plus bas).....Deux adresses valent mieux qu'une ...

- Le 07/11/2010

- Commentaires (2)

- Dans Histoire et Patrimoine

"Qui paye y va"...vous aurez sans doute compris qu'avec cette brève déclaration faisant office d'introduction j'évoquerai ici la célèbre courtisane parisienne du XIXème siècle, la marquise de Païva, véritable aventurière et intriguante dont la personnalité et le destin ont autant choqué qu'étonné, tant à son époque qu'aujourd'hui, quelques 126 ans après sa disparition....On ne peut rester indifférent à l'histoire de cette femme à la vie et au caractère hors du commun. C'est en évoquant son lit d'acajou dans mon billet de jeudi dernier (on entre ainsi presque dans le vif du sujet), que j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cette femme à la vie extravagante....Je n'aurais peut être pas choisi d'en parler ce soir si je n'avais pas appris au cours de quelques recherches qu'elle avait résidé dans deux prestigieuses adresses, dont l'une dans un quartier que je connais bien et devant laquelle je suis déjà souvent passée sans jamais soupçonner qu'elle ait pu abrité une occupante aussi extraordinaire ...

"Qui paye y va"...vous aurez sans doute compris qu'avec cette brève déclaration faisant office d'introduction j'évoquerai ici la célèbre courtisane parisienne du XIXème siècle, la marquise de Païva, véritable aventurière et intriguante dont la personnalité et le destin ont autant choqué qu'étonné, tant à son époque qu'aujourd'hui, quelques 126 ans après sa disparition....On ne peut rester indifférent à l'histoire de cette femme à la vie et au caractère hors du commun. C'est en évoquant son lit d'acajou dans mon billet de jeudi dernier (on entre ainsi presque dans le vif du sujet), que j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cette femme à la vie extravagante....Je n'aurais peut être pas choisi d'en parler ce soir si je n'avais pas appris au cours de quelques recherches qu'elle avait résidé dans deux prestigieuses adresses, dont l'une dans un quartier que je connais bien et devant laquelle je suis déjà souvent passée sans jamais soupçonner qu'elle ait pu abrité une occupante aussi extraordinaire ...

identité) nait à Moscou en 1819 de parents juif polonais réfugiés en Russie. Les premières années de sa vie ne sont que misère et pauvreté, cloîtrée dans un ghetto. Son père la marie à 16 ans à un modeste tailleur français, Antoine Villoing, qu'elle quitte un an plus tard, le laissant avec un jeune enfant naît de cette courte union. Elle s'enfuit donc de Moscou pour gagner, après un long périple la capitale française, pleine d'ambition de réussite et d'assurance que lui donne sa beauté et sa sensualité naturelles. La jeune Esther devient alors Thérèse et rencontre le riche pianiste Henri Herz qui lui ouvre les portes du tout Paris lui faisant ainsi rencontrer les artistes de son temps. Commence alors l'ascension sociale d'une des femmes les plus en vue du Paris des années 1840, la plus mondaine et la plus élégante, désirant toujours plus d'attention, de richesses et d'amants, toujours utilisés à bon escient et dont elle disait : "si les alouettes ne tombent pas toutes rôties, les pigeons tous plumés tombent dans mon lit"....ce qui en dit long sur la capacité de la dame à utiliser tous les moyens pour satisfaire sa folie des grandeurs, ses goûts de luxe et un arrivisme poussé à l'extrême. ...Ainsi se succèdent un certain nombre de noms de l’aristocratie européenne et la belle finir par "épouser" le marquis de Païva, riche portugais dont le nom et le titre "sonnait bien" mais à qui elle dit en guise de rupture : "Vous m'avez voulue, vous m'avez eue. Je voulais un nom, je l'ai, nous sommes quittes." Séparation de corps et de bien avec la bénédiction de Rome.... et suicide du pauvre homme quelques années plus tard. C'est à cette époque qu'elle réside dans le bel immeuble de la place St Georges, au numéro 28 ...

identité) nait à Moscou en 1819 de parents juif polonais réfugiés en Russie. Les premières années de sa vie ne sont que misère et pauvreté, cloîtrée dans un ghetto. Son père la marie à 16 ans à un modeste tailleur français, Antoine Villoing, qu'elle quitte un an plus tard, le laissant avec un jeune enfant naît de cette courte union. Elle s'enfuit donc de Moscou pour gagner, après un long périple la capitale française, pleine d'ambition de réussite et d'assurance que lui donne sa beauté et sa sensualité naturelles. La jeune Esther devient alors Thérèse et rencontre le riche pianiste Henri Herz qui lui ouvre les portes du tout Paris lui faisant ainsi rencontrer les artistes de son temps. Commence alors l'ascension sociale d'une des femmes les plus en vue du Paris des années 1840, la plus mondaine et la plus élégante, désirant toujours plus d'attention, de richesses et d'amants, toujours utilisés à bon escient et dont elle disait : "si les alouettes ne tombent pas toutes rôties, les pigeons tous plumés tombent dans mon lit"....ce qui en dit long sur la capacité de la dame à utiliser tous les moyens pour satisfaire sa folie des grandeurs, ses goûts de luxe et un arrivisme poussé à l'extrême. ...Ainsi se succèdent un certain nombre de noms de l’aristocratie européenne et la belle finir par "épouser" le marquis de Païva, riche portugais dont le nom et le titre "sonnait bien" mais à qui elle dit en guise de rupture : "Vous m'avez voulue, vous m'avez eue. Je voulais un nom, je l'ai, nous sommes quittes." Séparation de corps et de bien avec la bénédiction de Rome.... et suicide du pauvre homme quelques années plus tard. C'est à cette époque qu'elle réside dans le bel immeuble de la place St Georges, au numéro 28 ... Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car la belle souhaite assouvir depuis longtemps un désir : habiter la plus belle avenue du monde...revanche d'une enfance pauvre et d'une jeunesse passée sur le trottoir....La légende voudrait que, poussée hors de la voiture d'un client pressé, elle est été légèrement blessée ......peut être..... meurtrie dans son amour propre, certainement ! Pour conjurer le sort elle se serait alors promis de faire construire sa demeure en face de l'endroit où elle était tombée... Pour atteindre cet objectif elle épouse le richissime Henckel von Donnersmarck, prussien cousin de Bismarck, plus jeune qu'elle mais terriblement amoureux, et comme d'autres avant lui, totalement envoûté par la marquise aux charmes et à la séduction plus que rodés et au goût pour le faste assez prononcé..... C'est ce nouvel époux qui va régler les quelques millions-or nécessaires à la construction de la nouvelle résidence de la courtisane....au numéro 25 de l'avenue des Champs Elysées....

Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car la belle souhaite assouvir depuis longtemps un désir : habiter la plus belle avenue du monde...revanche d'une enfance pauvre et d'une jeunesse passée sur le trottoir....La légende voudrait que, poussée hors de la voiture d'un client pressé, elle est été légèrement blessée ......peut être..... meurtrie dans son amour propre, certainement ! Pour conjurer le sort elle se serait alors promis de faire construire sa demeure en face de l'endroit où elle était tombée... Pour atteindre cet objectif elle épouse le richissime Henckel von Donnersmarck, prussien cousin de Bismarck, plus jeune qu'elle mais terriblement amoureux, et comme d'autres avant lui, totalement envoûté par la marquise aux charmes et à la séduction plus que rodés et au goût pour le faste assez prononcé..... C'est ce nouvel époux qui va régler les quelques millions-or nécessaires à la construction de la nouvelle résidence de la courtisane....au numéro 25 de l'avenue des Champs Elysées....Patrimoine en danger

- Le 05/10/2010

- Commentaires (2)

- Dans Histoire et Patrimoine

Ce nouvel article est, en quelque sorte, la suite logique du précédent En effet, au cours de ma promenade de dimanche, ma rencontre avec le "potelet cyclope" (cité et mis en illustration hier) s'est faite devant la porte d'entrée (il était donc à sa digne place de potelet) des anciens magasins de la faïencerie BOULENGER. C'est donc sur ce bâtiment situé au 18, rue de Paradis (10ème) que je souhaite rédiger la chronique du jour.

Ce nouvel article est, en quelque sorte, la suite logique du précédent En effet, au cours de ma promenade de dimanche, ma rencontre avec le "potelet cyclope" (cité et mis en illustration hier) s'est faite devant la porte d'entrée (il était donc à sa digne place de potelet) des anciens magasins de la faïencerie BOULENGER. C'est donc sur ce bâtiment situé au 18, rue de Paradis (10ème) que je souhaite rédiger la chronique du jour.

Pour dire la vérité, je suis un peu tombée en arrêt devant cette façade qui sort complètement du lot de ce  qui fait l'alignement des immeubles anonymes de cette rue et qui dénote complètement du quartier en lui même, concentré autour des fabriques de produits voués aux arts de la table (cristallerie de St Louis, Villeroy et Boch...etc....). Outre cette distinction "de façade" (au sens propre comme au sens figuré donc), ce qui m'a interpellée c'est de voir cet immeuble un peu hors du commun, manifestement à l'abandon, même si quelques signes semblent marquer une amorce de travaux de rénovation. Pour en savoir un peu plus sur le pourquoi et le comment du bâtiment en question et surtout sur son état d’abandon, j'ai "Googlisé", "Wikipédié" (non, pas "exépdié" car je prends tout de même le temps de rédiger au lieu de faire un bête "copier-coller" de bribes encyclopédiques...), en somme "e-recherché", le réflexe de tout internaute normalement constitué, et j'ai effectivement glané quelques informations pouvant être relayées pour faire ce billet à caractère historique.

qui fait l'alignement des immeubles anonymes de cette rue et qui dénote complètement du quartier en lui même, concentré autour des fabriques de produits voués aux arts de la table (cristallerie de St Louis, Villeroy et Boch...etc....). Outre cette distinction "de façade" (au sens propre comme au sens figuré donc), ce qui m'a interpellée c'est de voir cet immeuble un peu hors du commun, manifestement à l'abandon, même si quelques signes semblent marquer une amorce de travaux de rénovation. Pour en savoir un peu plus sur le pourquoi et le comment du bâtiment en question et surtout sur son état d’abandon, j'ai "Googlisé", "Wikipédié" (non, pas "exépdié" car je prends tout de même le temps de rédiger au lieu de faire un bête "copier-coller" de bribes encyclopédiques...), en somme "e-recherché", le réflexe de tout internaute normalement constitué, et j'ai effectivement glané quelques informations pouvant être relayées pour faire ce billet à caractère historique.

Le 18, rue de Paradis était donc en réalité les locaux des magasins de ventes et le siège social de la faïencerie BOULENGER, dont les usines setrouvaient à CHOISY LE ROI (94). La dynastie des BOULENGER ayant été propriétaire de la faïencerie de 1863 jusqu'aux années 1980 environ.

son âge d'or, une production diverse et variée : des pièces de sanitaire aux services de tables, en passant par des pièces d'art plus rares et plus luxueuses à partir de 1867. En 1936 dans le contexte du Front Populaire, la manufacture de Choisy ferme ses portes et est transféré dans les usines de Creil et de Montereau où l'activité de revêtement évolue encore au cours du XXème siècle, pour subsister à l'heure actuelle pour ses activités de carrelages, de revêtements plastiques et de moquettes. La période glorieuse des années 1890 qui voit la faïencerie participer à l'essor de l'urbanisme parisien du XIXème siècle, et connaitre son heure de gloire lorsqu'elle obtient la commande des 2/3 des revêtements muraux des stations de métro, ainsi que des façades de certains immeubles parisiens.

son âge d'or, une production diverse et variée : des pièces de sanitaire aux services de tables, en passant par des pièces d'art plus rares et plus luxueuses à partir de 1867. En 1936 dans le contexte du Front Populaire, la manufacture de Choisy ferme ses portes et est transféré dans les usines de Creil et de Montereau où l'activité de revêtement évolue encore au cours du XXème siècle, pour subsister à l'heure actuelle pour ses activités de carrelages, de revêtements plastiques et de moquettes. La période glorieuse des années 1890 qui voit la faïencerie participer à l'essor de l'urbanisme parisien du XIXème siècle, et connaitre son heure de gloire lorsqu'elle obtient la commande des 2/3 des revêtements muraux des stations de métro, ainsi que des façades de certains immeubles parisiens.  Le bâtiment qui nous intéresse ce soir correspond à cet âge d'or de la maison BOULENGER, construit entre 1889 et 1892 et conçu par les architectes JACOTIN et BRUNNARIUS. Un temps Musée de l'affiche, puis, Musée de la publicité, il est inscrit au registre des Monuments Historiques en 1981. Du point de vue architectural, le style est dit "industriel", mais annonce déjà par certains éléments, l'Art nouveau. La façade elle même du magasin reflète directement le registre stylistique utilisé autrefois par la manufacture de Choisy le Roi et indirectement celle de Creil et Montereau. En effet, le mascaron, la vasque font partie des "classiques" artistiques des pièces de forme, parfois de taille monumentale.

Le bâtiment qui nous intéresse ce soir correspond à cet âge d'or de la maison BOULENGER, construit entre 1889 et 1892 et conçu par les architectes JACOTIN et BRUNNARIUS. Un temps Musée de l'affiche, puis, Musée de la publicité, il est inscrit au registre des Monuments Historiques en 1981. Du point de vue architectural, le style est dit "industriel", mais annonce déjà par certains éléments, l'Art nouveau. La façade elle même du magasin reflète directement le registre stylistique utilisé autrefois par la manufacture de Choisy le Roi et indirectement celle de Creil et Montereau. En effet, le mascaron, la vasque font partie des "classiques" artistiques des pièces de forme, parfois de taille monumentale.